神社本庁

神社本庁のサイトをみて驚いた。

伊勢神宮と全国の神社の関係について,こんなことが書いてある。

現在、全国神社の総意のもと、神社本庁は神宮を本宗と仰ぎ、神社本庁のもと、神社ごとにそれぞれの神々をお祀りし、祭祀(さいし)が厳粛に執り行われるようつとめています。

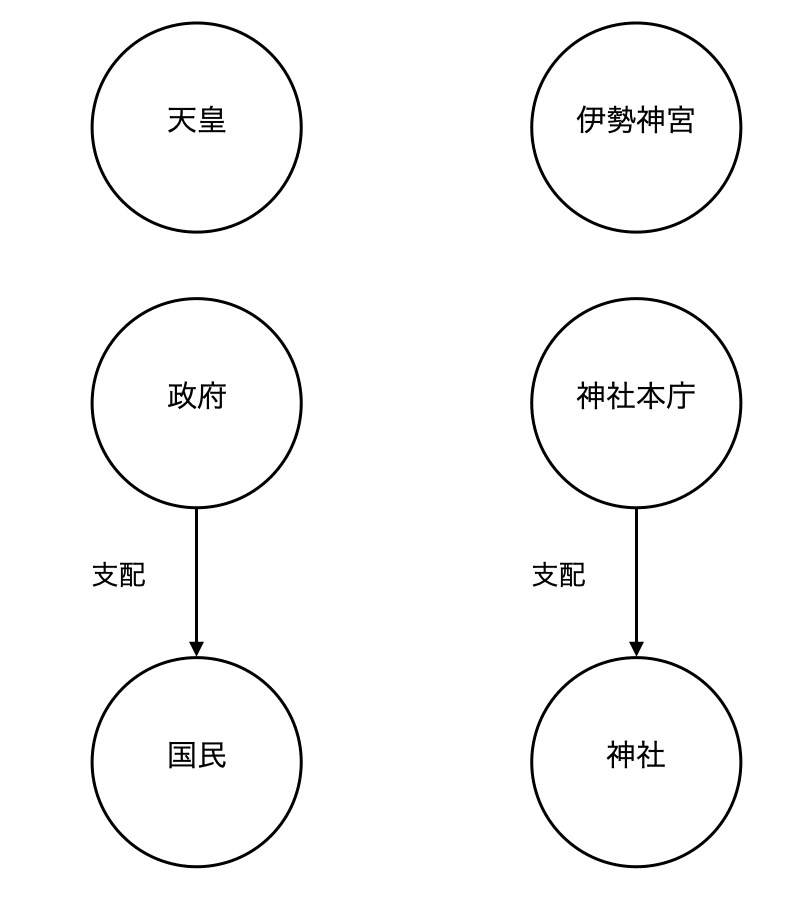

明治維新後の天皇,政府,国民の関係にとても似ている。明治憲法では,天皇は国の元首として統治権を総攬する権限をもっていた。総攬とは掌握するというような意味。

しかし,天皇がすべて国の仕事をすることができない。当然,政府が組織され,天皇の威光をもって,いろいろな決まりごとを国民に守るよう言うことになる(図1左)。

伊勢神宮がすべての神社の総まとめでであるなら,伊勢神宮がその役割をすればいいでしょうが,全国に80,000社以上あると言われる神社を統括し指導するのはちょっと無理。そこで,神社本庁が登場し,伊勢神宮の威光をもって,いろいろな決まり事を全国の神社に守るよう言うことになる(図1右)。

誰かの威光をかさに,なにかをしようとするとき,そのひとからは必ず独善臭がする。明治政府も戦時中の政府もそう。

単一神教

伊勢神宮が本宗で,天照大神が多くの神様の上にたつ神様だという考え方は,単一神教の考え方に近い。単一神教は,多くの神々がいることを認めながら,その中の一柱を主神として特に崇拝する神教だ。これが日本の神さまのあり方だという発想が神社本庁の根本にあるならば,この神社本庁のすることは,かなりの独善臭を放つことになるだろう。

実際のところ,それぞれの神社で天照大神を主神として考えてきたわけではない。中世には,天照大神とともに八幡大菩薩も有力な神様(仏様?)だった。現在でも宇佐神宮を筆頭に全国に40,000 の八幡神社がある。おおおそ全国には80,000の神社があるので,その半数が八幡神社だ。

よくわからないのは,神社本庁の田中恆清総長が石清水八幡宮宮司でもあると言う点だ。石清水八幡宮は京都の裏鬼門を守るため宇佐神宮からやってきた八幡大菩薩が鎮座する神社だ。なぜその石清水八幡宮宮司が伊勢神宮を本宗とするのだろうか。そもそも宇佐神宮の神様は朝鮮半島由来の神様ではなかったのか。

いろんな神様のうえに天照大神をおいて,神社本庁の指示で出自の異なるさまざまな神社を束ねるという発想が,まるで明治維新,戦前,戦後の政府の発想と同じだからおそろしい。天皇が天照大神の末裔で,国民(正確には臣民)は天皇の赤子という発想とうりふたつだ。天皇はすでに人間宣言をされている。神社本庁だけが,まるでいまだに戦中にいるかのようだ。

神社本庁一択という現状は,時代の感覚から言っても,歴史的経緯を考えても,全国の各神社の維持発展を考えるとき,無理がある。

興味を持たれた方へ

明治神の神仏分離の前後のはなしが詳細に書かれています。

コメント